(文/柳思为)墨香浸润心灵,书韵涵养芳华。为响应全民阅读号召、厚植学院文化底蕴,智能与建筑工程学院依托央视推荐读物开展阅读活动。从沉浸式阅读到读后感分享,同学们展现阅读收获,一场兼具思想深度与见解独到的成果展示正式拉开帷幕。

25级城地一班赵墨奕读《平凡的世界》有感

翻开《平凡的世界》,仿佛推开了一扇通往黄土高原的门。书中没有惊心动魄的情节,却用朴实的语言讲述了一群普通人在时代浪潮中的生存与奋斗。孙少安、孙少平兄弟俩在贫瘠的土地上挣扎、在生活的重压下成长,他们的故事让我深刻体会到:平凡的生活,也能孕育出不平凡的精神。

作者路遥用细腻的笔触描绘了人物的内心世界,让我看到了在苦难面前的坚韧与不屈。无论是少安为家庭的担当,还是少平对知识的渴望,都让我在字里行间感受到了人性的光辉。书中的每一个角色都像我们身边的人,他们的喜怒哀乐、爱恨情仇都与我们的生活息息相关。

在这个快节奏的时代,《平凡的世界》让我放慢脚步,重新审视自己的生活。它告诉我,无论身处何种环境,都要保持对生活的热爱和对未来的希望。面对困难时,我们不应该抱怨命运的不公,而是要勇敢地去面对、去改变。

读完这本书,我更加珍惜眼前的生活,也更加坚定了自己的人生信念。平凡的世界里,我们每个人都是自己故事的主角。只要心怀梦想、脚踏实地,就能在平凡中创造不凡。

25级城地二班陈曦萌读《朝花夕拾》有感

作为从县城走出的普通学生,翻开《朝花夕拾》时,鲁迅笔下的童年瞬间撞进我心里。读到他在百草园里拔何首乌、听美女蛇的故事,突然想起老家院子里那棵歪脖子槐树——我也曾在树下追蝴蝶、与朋友在田地间玩耍,连大人喊吃饭的催促声,都和书中的场景重合。原来无论时代怎么变,县城孩子的童年里,都藏着同样的野趣与温暖。

最让我触动的,是鲁迅对“求学”的描写。他离开绍兴去南京求学时的忐忑,像极了我第一次坐火车去外地读书的模样——既对未知的城市充满期待,又忍不住想念家里的亲人。尤其是他写在课桌上刻“早”字的坚持,让我想起高中时在卷子上上一遍一遍刷题的自己。原来我们为了走出县城、追逐理想的每一份努力,都和百年前少年的身影重合。

合上书,窗外的路灯亮了起来。《朝花夕拾》没有讲什么大道理,却让我读懂:县城的岁月不是平淡的背景,而是滋养我们成长的土壤。就像鲁迅始终记得故乡的味道,我也会带着这份从书中读懂的初心,在求学路上稳步向前,把故乡的温暖藏在心底。

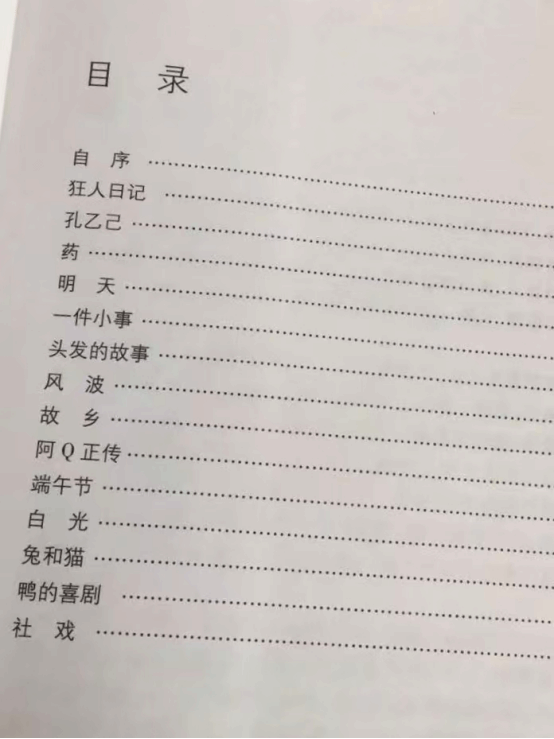

25级城地二班汤凯读《呐喊》有感

在暗红色封面上凝视“呐喊”二字时,仿佛听见了来自铁屋深处的第一声惊雷。鲁迅先生的这部小说集,用它那如鲜血又如烈焰的底色,以及锋利如刀的字体,精准刺穿了那个时代——乃至所有时代——的集体麻木。我们每个读者,都仿佛是封面上那无声的“呐喊”二字,内心鼓荡着冲破窒息的渴望,却被无形的高墙消解了声音。

书中构建的“铁屋意象群”令人脊背生凉。《狂人日记》里月光下的吃人秘史,《药》中人血馒头凝结的冰冷希望,《阿Q正传》中精神胜利法编织的荒谬堡垒……先生不是以高高在上的姿态批判,而是以笔为手术刀,切入国民精神的病灶深处。这种将冷峻叙事与灼热悲悯相融合的尝试,既完成了对旧世界的终极审判,又为沉睡的灵魂敲响了启蒙的警钟。合上这本沉重如铁的著作,才真正读懂序言中“铁屋子”比喻的全部绝望与希望。真正的呐喊,并非期待必有回响,而是如先生般,明知前路可能是坟,却依然要“听将令”而“奔驰”。当我们意识到自己或许也身处某种无形的“铁屋”,并愿意为之发出哪怕微弱的叫声时,便已在精神的荒原上,点燃了一簇不灭的野火。

书页翻过的是时光,沉淀下的是力量。本次央视推荐读物成果展示,不仅是我院文化建设的一次生动实践,更让“读经典、用经典”的理念融入人生之中。未来,同学们将持续以书为友,让墨香常伴成长之路,用书韵点亮求学梦想,为培养兼具人文素养与专业能力的新时代人才注入不竭动力。